Forschungsziel

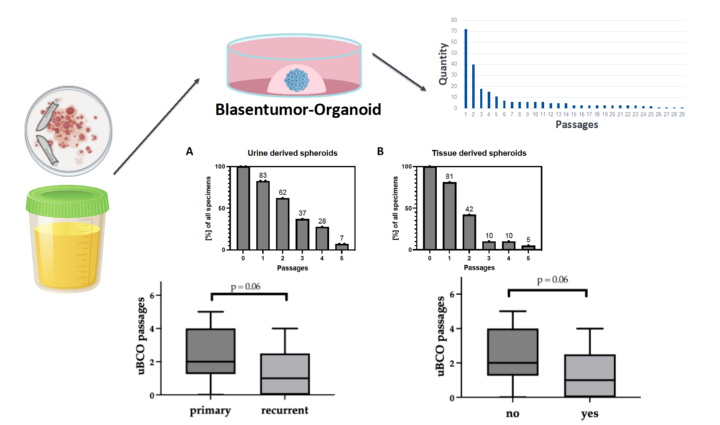

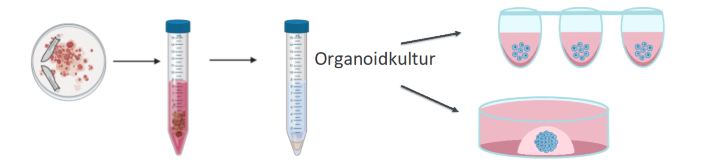

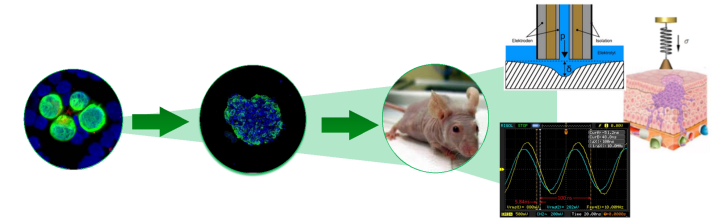

Die Kultivierung von Tumor-Organoiden stellt eine neue, vielversprechende Technologie dar, die es ermöglicht verschiedene Verfahren der Diagnostik und Therapie von Tumoren in vitro zu testen und so die Anzahl an Tierversuchen zu verringern. Es liegen Vorarbeiten mit Mammakarzinomgewebe vor, aus dem in Kooperation mit der Klinik für Gynäkologie bereits erfolgreich Tumor-Organoide hergestellt wurden. Außerdem wurden erste Erfahrungen mit Blasentumor-Organoiden gesammelt, die in Kooperation mit Prof. Klein am Zentrum für Medizinische Forschung gezüchtet wurden. Basierend auf diesen Vorarbeiten, wird im Rahmen des Kollegs die Kultur von Blasentumor-Organoiden weiterentwickelt. Diese Organoide werden molekular-, zellbiologisch und histologisch (Expression von Tumormarkern und Urothelmarkern auf mRNA- und Protein-Ebene) charakterisiert. In Zusammenarbeit mit dem Quantitativen Bioinformatik-Zentrum der Universität Tübingen (QBiC) wird das mRNA-Transkriptom der Tumor-Organoide untersucht. So wird die Nähe des Tumormodells „Organoid“ zu der realen klinischen Situation „Blasentumor“ untersucht. Teilaspekte dieses Arbeitspakets werden als Themen für medizinische Doktorarbeiten angeboten (siehe unten) und von den Clinical Scientists betreut. Die Qualität der Blasentumor-Organoide wird zudem in Kooperation mit der Klinik für Pathologie an humanen Tumorproben validiert. Mikromassen somatischer gesunder Urothelzellen dienen als Vergleichsgewebe. Aus Tumor-Organoiden werden Zellen entnommen, um in einer Machbarkeitsstudie zunächst ein xenogenes Tumormodell in SCID-beige Mäusen zu etablieren, an dem die Expression der typischen Marker im Vergleich zu den in vitro erzeugten Organoiden und Tumorproben der Patienten untersucht wird. Die verschiedenen Tumormodelle werden in den Projekten A1-A5 & B2 eingesetzt, mit den neuen Sensoriken untersucht und mit reproduzierbaren ex vivo-Datensätzen verglichen. Der oder die erste Clinical Scientist wird die Kultivierung von Tumor-Organoiden ausgehend von Zellkulturen etablieren. Die folgenden Clinical Scientists beschäftigen sich mit der Bearbeitung von tierischem und schließlich humanem Gewebe. Zusätzlich zu den beschriebenen Forschungsarbeiten werden jeweils zwei Doktorarbeiten von einem oder einer Clinical Scientist betreut. Außerdem werden die natur-/ingenieurwissenschaftlichen Projektvorhaben unterstützt.

Forschungsprogramm

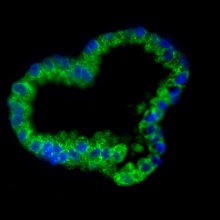

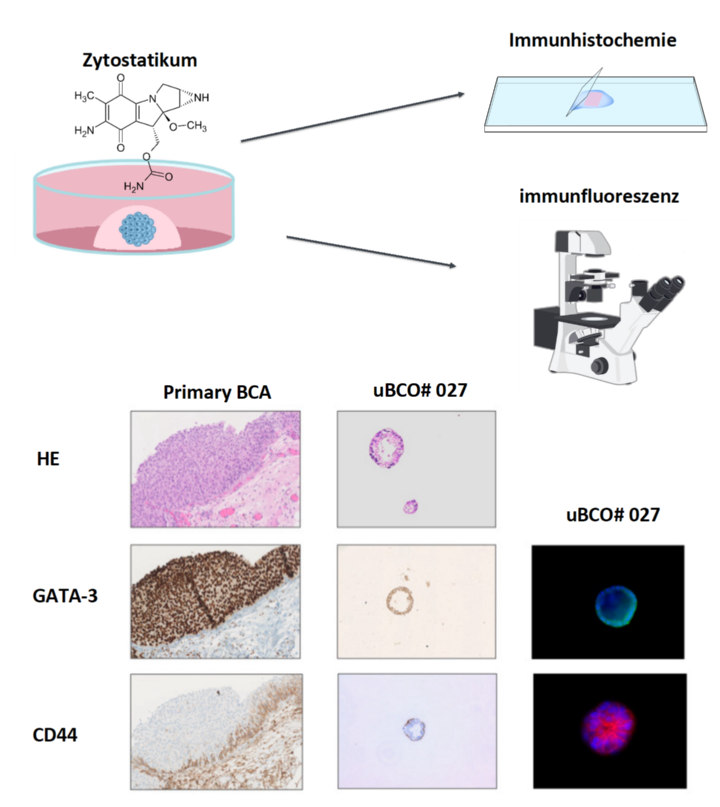

Im Rahmen dieses Promotionsthemas soll die Entwicklung eines Blasentumororganoid-Modells erfolgen. Dazu wird in Kooperation mit der Abteilung für Pathologie die Expression von Tumormarkern im Organoid histologisch untersucht. Durch den klinischen Vergleich der Qualität des in-vitro 3D-Blasentumormodells mit ex-vivo-Tumoren erfolgt eine Validierung des Modells. Zur klinischen Validierung kommen Express Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) wird die Expression von Tumormarkern im Organoid im Vergleich zu 2D-Kulturen von normalem Urothelgewebe untersucht und dient Erprobung der Impedanzspektroskopie (Projekt A5).

Entwicklung eines Blasentumor-Organoid-Modells

- Organoides Modell für Blasentumore aus Resektaten erstellt und optimiert

- Blasentumormodell aus Zellen des Spülurins erstellt

Doktoranden: Nizar Lipke, Paul Pollehne

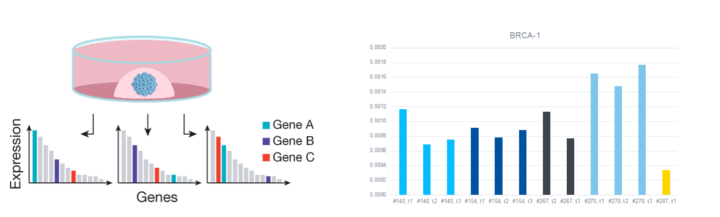

RNA-Expressionsuntersuchungen in Blasentumor-Organoiden

Stabile RNA-Expression über die Kultivierungsdauer bestätigt.

Doktorand: Philipp Vollmer

In dieser Doktorarbeit wird die Expression von Immuncheckpoint-Antigenen (z.B. PD-L1, B7-H3) in Blasentumor-Organoiden vorwiegend immunhistochemisch untersucht. Durch verschiedene Stimuli (Hypoxie, LPS, Lipoproteine, Faktorentzug, Zytokin-Zugabe) wird die Regulation dieser Tumormarker in vitro analysiert. B7-H3 ist mit der Expression von Proteasen assoziiert, was für die Migration, Metastasierung, und Eigenschaften der extrazellulären Matrix im Tumor Bedeutung hat.

Etablierung eines in vitro-Screening-Modells von Tumorzellen

- Interindividuelle Empfindlichkeiten gegenüber Zytostatika

- Stabile Expression von Immun-Checkpoint- Inhibitoren

- Analyse des Einflusses medikamentöser Therapie und Radiotherapie an Organoiden auf Transkriptom und Expressionsprofil zur Prädiktion

Kontaktpersonen

Bastian Amend

OA Dr. med.Teilprojektleiter C1

[Foto: Universitätsklinik für Urologie]

Aleksander Kielbik

Ph.D.Clinician Scientist C1

[Foto: Universitätsklinik für Urologie]